| 飾り巻き寿司とは

飾り巻き寿司という名称は寿司職人の川澄健が約30年前に巻き寿司本を出版する際に「季節の食卓をかわいい巻き寿司で飾ろう!」という気持ちを込めて、当時の出版社の編集長さんと考えて付けた名称です。

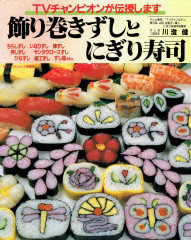

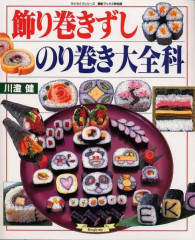

1996年に「飾り巻きずしとにぎり寿司」1999年に「飾り巻きずし のり巻き大全科」2001年には英語版が出版されました。

現在では川澄健の出版本も海外版を含め27数冊になり昔からある寿司屋の細工巻き、房総の太巻きデザインや川澄のオリジナル飾り巻き寿司など絵柄も200種類以上に増えました。

「飾り巻きずしの特徴」

現在は動物、花、漢字、数字、アルファベット、キャラクターなど沢山の柄がありますが私が作り始めた30年ほど前にはそれ程絵柄は多くありませんでした。巻き方も外側が大判サイズの海苔や薄焼き玉子で巻くものがほとんどでした。

私の出版した本は全部、海苔半切りサイズを1枚として説明しています。なので通常の長い太巻きは房総の郷土寿司の流れで巻いていて、ハーフサイズの短めの飾り巻き寿司は川澄健の流れで巻いています。

なぜ?海苔1/2サイズを1枚の表記にしたかというと、もともと関東のすし屋は細巻きを中心に巻いているので海苔缶にはいつも半分サイズが入っていたこともありますが。一番の理由は 飾り巻き寿司は金太郎飴のようにどこを切っても同じ柄が出てきます、しかし失敗するとどこを切っても失敗です。

私も最初は全判海苔で教えていました。しかし切ったとき失敗して断面を見てがっかりする生徒さんもいたので、半分サイズで1本を2回に分けて巻きました。そうすると殆どの生徒さんが2本目は良くなるので私の本では全て半切りサイズを1枚とする説明を加えてレシピを変えていきました。飾り巻き寿司は1本が大きいので現在では半切り海苔を1枚として巻く人も多くなりました。

これからも寿司のジャンルは変化してゆくと思いますが日本人の大好きな寿司、世界に誇る食文化です。これからも楽しく正しく若い世代につなげていくお手伝いをしたいと思います。

川澄健